学院风采

美术设计与建筑学院:注重应用,激发学生的创意思维

发布时间: 2025-06-16

浏览次数: 2478次

发布部门: 美术设计与建筑学院

撰稿:美术设计与建筑学院

摄影:美术设计与建筑学院

初审:冯小桃

复审:黎海楠

终审:吴卫光

开云手机站·官方版在线美术设计与建筑学院集合美术、设计、建筑等多学科于一体,下设视觉传达设计、动画、建筑学、城乡规划、艺术与科技多个专业,美术类专业成立于2004年建校之初,2024年底融合原美术与设计学院及建筑与城乡规划学院成立美术设计与建筑学院,学院一直致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。学院积极融入到粤港澳大湾区建设之中,不断增强教育特色、树立专业品牌、重视应用型人才培养,实施多元化产教融合发展模式。依托粤港澳大湾区的区位优势,紧密结合地方经济与文化发展需求,形成了鲜明的办学特色和优势。学院坚持学科交叉融合发展,结合新变革、新技术,立足珠海服务地方经济与社会发展,以专业实践能力的培养为核心,结合粤港澳大湾区的地域文化、区域经济与文化发展和城市特色,建立专业创新性应用型人才培养模式。

美术设计与建筑学院现有教职工142人(含兼职教师37人)。其中教授10人,副教授44人,均毕业于国内外著名高校。如:广州美术学院、鲁迅美术学院、天津美术学院、湖北美术学院、伦敦艺术学院、德国下莱茵应用科技大学、布鲁内尔大学、旧金山艺术大学、清华大学、东南大学、西安建筑科技大学、同济大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、北京大学、北京建筑大学、兰州交通大学、深圳大学、广东工业大学、太原理工大学、澳门城市大学、英国卡迪夫大学、英国利物浦大学、德国柏林国家美术学院等多个国内外知名院校硕士、博士构成的教师队伍。近五年来,美术设计与建筑学院科研能力不断增强,教师共发表论文SCI 8篇 ,EI 4篇、CPCI 1 篇、SSCI 5篇、CSSCI 2篇、北大核心8篇,其他期刊98篇。省部级科研项目5项,市厅级科研项目13项。申请发明专利数量9项、授权数量8项。软件著作权数量11项。积极针对经济社会发展现实问题开展政策研究,形成了高质量、有影响的咨询报告,得到政府或行业协会采纳 16项,报告等级C级22项,E级14项。公开发表艺术作品47幅。

专业实验室

专业机房

专业介绍

视觉传达设计专业培养目标是具有艺术设计基础理论、视觉传达及现代数字媒体设计创作方法等综合知识,具备较高综合素质和创新意识,能独立进行视觉传达设计实践与设计创新,同时具有强烈的社会责任感、正确的设计伦理观、良好的职业道德,符合粤港澳大湾区经济与社会时代需求,能立足于地方经济文化发展,胜任在专业设计机构、传播机构、企业、中等院校、研究机构等企事业单位从事视觉设计、教学、研究和管理工作。即具备艺术设计基本素质又拥有视觉传达设计的专业素养及能力,能够在更多领域中从事视觉设计、开发、营运、管理等,是知识面广、技能扎实的高级创意型、跨界型、应用型人才。专业以“AI赋能、数字化、品牌化、跨界融合”为特色,成为广东乃至华南地区视觉传达设计专业领域的标杆培养基地。本专业设有广告设计、服装设计、环境设计、会展设计、产品设计、中国传统书画、空间设计等多个课程模块。毕业生广泛就职于一、二线城市知名企业与新兴领域,如品牌设计行业的奥美、华扬联众、天与空、东道设计等4A广告公司,以及相关企事业机构的宣传与策划、产品造型设计及包装设计、室内外环境设计、展示空间设计、影视媒体设计与制作、印刷与出版、服饰服装设计、美术教育等工作岗位;在相关的互联网与数字媒体领域包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等企业的UI/UX设计岗位;在文化创意产业如博物馆、艺术策展、独立设计工作室等。

动画专业培养目标是根植于珠海,辐射粤港澳大湾区,以市场为依托,以就业为导向,以“项目驱动”为手段,以打造实践教学体系为重点。重点掌握动画、漫画、游戏领域创作、制作及应用。掌握动画专业必要的理论和方法。培养具备良好的人文素养,艺术修养和审美能力,能够在文化创意、出版传媒、动漫游戏等企事业单位从事动画策划、创作、制作、传播、运营、管理相关工作的创新型应用型人才。动画专业集合绘画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类多种艺术表现形式。着重培养学生动画、漫画、游戏设计等方面的创作与制作能力,及相关工具应用、基础知识、基本理论和制作方法。专业内设有影视动画、游戏美术2个专业方向。影视动画方向聚焦影视级视觉内容产业链,主要就业于动画制作公司、影视制作机构、电视台及数字出版领域。岗位涵盖卡通漫画创作、二维/三维动画制作全流程(含前期策划、中期制作、后期合成)、影视特效制作、电视广告视觉包装、影视级渲染技术、动态捕捉、视觉合成、虚拟制片及互动影视等跨领域技术融合岗位。游戏美术方向瞄准游戏视觉开发领域,就业方向覆盖网络游戏开发、手机游戏研发公司、互联网平台及无线娱乐企业。核心岗位包括角色建模、场景建模、实时渲染优化、UI/UX交互设计、次世代美术标准制定。在平衡性能与视觉效果的同时,可向影视动漫、电视传媒及广告设计领域拓展。

建筑学专业是广东省特色重点学科,依托珠海市的地域特点,与地方政府、规划建筑设计院所、企事业单位开展广泛合作,在滨海城市设计、海岛保护与开发、历史街区活化与更新、乡村振兴等领域。课程主要以设计实践类课程为主,除设计类课程外,还包括:美术写生、城市与建筑考察、建筑师职业素养实践以及综合营造实验室和数字建构实验室的相关课程。AI+空间设计方向顺应人工智能化社会发展方向,将AI融合空间设计教学,创建全新的沉浸式建筑设计模式。智能建筑方向结合建筑行业发展方向,将建筑物的结构、系统、服务和管理根据使用需求进行最优化组合,提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的人居建筑环境。滨海城市人居环境方向基于华南地区湿热气候及极端条件下的城市空间等内容展开研究,包括滨海人居环境优化、滨海建筑设计、海岛保护与利用。学生通过系统的5年专业学习,毕业后可在建筑设计研究院和建筑设计事务所等设计行业单位,从事建筑、规划与景观设计及相关研究工作;住房和城乡建设局、规划和自然资源局等政府相关部门从事城市建设与规划管理工作;人居环境相关行业,如房地产及其运营与维护、旅游地产开发与策划工作、乡村振兴、古建筑修复与保护等;可以进一步深造攻读相关专业的硕、博研究生,在高校等研究机构工作。

建筑学专业上课现场

城乡规划专业 立足“地域性”、“技术性”和“政策性”,培养具备“空间规划+数字技术+公共治理”三维能力的复合型人才。空间规划设计方向立足于国土空间规划,城乡规划专业聚焦大湾区城市群协同发展规划,结合国土空间规划体系改革,强化空间规划设计、土地政策、土地管理、空间治理、规划法律法规,培养基层规划管理人才,实现“规划+建筑/景观”,“规划+公共管理”,“规划+社会科学”,的跨学科发展格局。数字化智慧城市规划方向注重运用大数据、人工智能等现代信息技术,强化GIS、AI、城市信息模型(CIM)、大数据分析等技术应用,提升城市规划的科学性和智慧化水平。通过城市大数据分析与应用,推动城市智慧管理、智慧社区建设,实现“规划+信息技术”“规划+AI”“规划+大数据”的教育模式。存量空间发展规划方向聚焦“城市更新+传统村落保护”,旨在通过科学的方法和技术手段,对城市老旧区域和传统村落进行保护与再生,实现空间的可持续发展。实现“规划+运营策划”“规划+绿色低碳”“规划+生态韧性”。毕业后就业可在政府与事业单位——自然资源系统、住建系统、发改系统、镇人民政府城建部门; 规划设计机构及团体——传统规划设计院、文旅策划公司、社区规划师、乡村振兴规划公司;新兴科技公司——智慧城市企业、新兴科技公司;科研与教育机构——高校、研究院等部门工作。

城乡规划上课现场

艺术与科技专业 依托珠海地理区位与粤港澳大湾区政策优势,服务国家科技创新与文化融合发展战略,致力于培养兼具艺术素养与技术能力的复合型、应用型人才。本专业围绕虚拟现实设计、数字媒体艺术、智能空间与产品设计三大核心方向,构建跨学科融合的教学体系,强调艺术创意与前沿科技的深度融合。以“艺科融合、产教协同”为特色,通过整合美术与设计学科优势与计算机技术、人工智能、人机交互等先进科技,搭建涵盖课程开发、项目实践、科研探索的完整育人路径。依托产学研合作机制,形成面向未来数字创意产业的创新型人才培养模式,推动学生在真实项目中提升设计思维、技术应用与团队协作能力。

艺术与科技专业毕业生在掌握艺术基础与科技应用能力后,能够在文化、科技、教育、传媒等多个领域灵活就业,胜任创意设计、技术开发、项目实施与跨界整合等工作。毕业生可从事数字媒体与新媒体艺术创作、虚拟现实与沉浸式体验内容开发、智能产品与交互空间设计、智慧展览与文化科技项目策划等岗位。同时,随着教育科技的发展,毕业生也可投身于艺术与科技融合的教学与研究工作,或参与创意产业中的品牌建设与内容管理。专业强调跨学科能力培养,学生毕业后还具备继续攻读设计学、数字艺术、人机交互、人工智能应用等相关领域研究生课程的基础,拓展更广阔的职业与学术发展路径。三、办学特色

学院各专业采用小班教学、师徒式的培养模式,以地域化为依托,立足于粤港澳大湾区,符合区域经济与社会时代需求。建筑学专业通过广东省特色重点学科后,不断加大学科发展的建设力度,为重点学科的三个方向提供有效的支持和保证。学院依托珠海市的地域特点,与地方政府、规划建筑设计院所、企事业单位开展广泛合作,在滨海城市设计、海岛保护与开发、历史街区活化与更新、乡村振兴等领域内取得了一批设计和研究成果。提升建筑智能化应用,大力培养建筑信息化人才。与相关企业合作,进行讲座与实操演示。在课程建设中完善数字化课程,增设新软件应用教学,选取优秀地学生进行技术训练参加“互联网+”大学生创新创业等大赛;同时更好地满足社会及师生需求。

坚持“以本为本”,把本科教育放在人才培养体系的核心地位

开展教育教学大讨论,确立本科人才培养的核心地位,强化师德师风建设,大力提升教学环境与教学质量,加强本科教学管理,鼓励教师积极开展教学研究、参与教学改革。为更好地培养专业基础实、实践能力强、综合素质好、具有一定创新精神和社会适应能力的“应用型”高级专业人才,促进学生的全面发展。学院高度重视学生专业知识实践能力的培养,积极组织学生参加各类各级别学科与技能竞赛。近五年来,学院组织学生参加全国各大专业赛事屡获佳绩,获奖数达到200余次,涵盖了视觉传达设计、动画两大专业八个课程群。

以教改促转型,推动教师把国际前沿学术发展、最新研究成果和实践经验融入课堂教学,在条件允许的情况下引入企业导师进行现场教学,增加教学的实践性,注重培养学生的批判性和创造性思维,激发创新创业灵感。鼓励教师积极申报教学改革项目,几年来美术与设计学院教师共申报质量工程教改项目50余项。

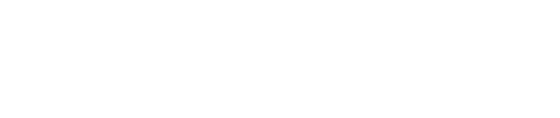

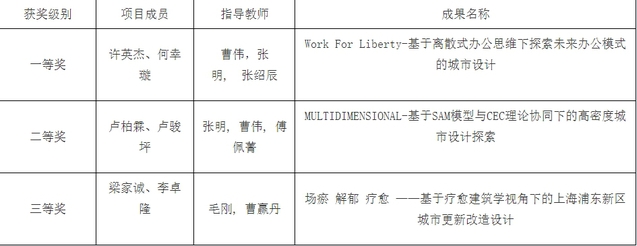

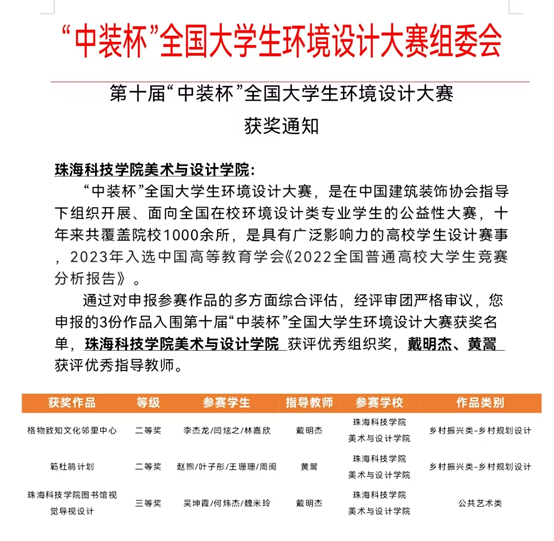

以赛促学,在教学中,把各类学科竞赛引入课程中,近三年,近三年以来,学生所获得的竞赛比赛:世界规划教育组织举办的WUPENCITY 城市设计学生作业国际竞赛 3项,米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会举办的米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展比赛 38项,未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛组委会举办的未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛19项 ,国青杯高校艺术设计作品展评组委会举办的“国青杯”全国高校艺术设计作品展评比赛 35项 ,中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会举办的中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 12项,广东省自然资源厅举办的“粤美乡村”风貌设计大赛 10项 ,珠海市自然资源局举办的和美·乡韵珠海市首届“百千万工程”乡村设计竞赛 16项。如“互联网+”大学生创新创业大赛、全国三维数字化创新设计大赛、“远华杯”全国大学生会展创意大赛、全国高校商业精英挑战赛会展创新创业实践赛、全国高校数娱产品应用设计赛、SSR“丝路之星”国际艺术大赛、全国大学生广告艺术大赛、未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛、中国国际工程机械大赛、GBDO广东之星创意奖、珠海市未成年保护工作标识LOGO和IP形象设计征集大赛、广东大中专学生书画艺术作品大赛、全国大学生网络文化节摄影作品征集活动、广州文交会金牛奖全球青年创意大赛等活动。通过参展参赛,促进了学生的学习主动性,加深了理论知识和实际设计的结合,增强了他们独立思考、解决问题的能力,开发和提高了学生的专业创新能力。

指导学生参赛

2024年WUPENiCity城市设计学生作业国际竞赛斩获佳绩

获奖证书

学生获奖

学生获奖

深化校企协同育人平台建设和校外实践教学基地建设,与企业建立产学研基地、产学研协同创新平台,实现技术、知识、人才、信息等多种资源的互通互流,对学院的艺术学科、设计学科建设起到了直接的导向和推动作用。学院积极与校外企业建立产学研校外实践教学基地,并以质量工程项目的形式立项,促进了工学交替的实践教学,近年来,共建立校外实践基地57家。如:珠海润泽生物科技有限公司、广东骏通控股集团有限公司、珠海南方电力设备有限公司、珠海经济特区越盈电器有限公司、深圳市金博士管理策划有限公司、深圳市双创服务协会、珠海市海洋农业和水务局、龙马智芯(珠海横琴)科技有限公司、珠海芭迪文化教育有限公司、珠海机甲天下科技有限公司、珠海传动力文化传播有限公司、潮州市潮安区艾道设计咨询有限公司、广东启门教育科技有限公司、中山市米莱广告有限公司、珠海市红尚文化产业发展有限公司、珠海益捷科技有限公司、沈阳市市政工程设计研究院珠海分院、珠海明德工程设计有限公司、珠海首席会展服务有限公司、珠海文化创意有限公司、广东同天缔造者科技有限公司等。美术与设计学院与珠海市金湾区文化馆共同成立非遗文创研究中心,着力推动非遗文创、新业态产业与大学生就业创业融合发展。

学生走访企业

产教融合

走进企业现场教学

办学特色鲜明

形成实践教学中的特色项目。根据艺术类专业的学生特点及企业对学生能力的需求,从教学实际出发,将企业项目教学法应用于课程的教学实践中,取得了显著效果。学生能够积极探索,自主学习,注重的不是学生的最终学习效果,而是完成项目的过程。学生在项目实施的过程中合理运用知识和技能,从而有效提升学生提出问题、分析问题及解决问题的能力。

为促进学生积极学习,营造更好的学术氛围,学院每年举办各类专业作品展览,如“形态构成设计展”、“书籍设计展”、“课程优秀作品展”、“课程作业汇报”、“毕业设计作品展”、“2023金湾区高校毕业设计联展”、“红色经典——古元版画精品展”等。为发展非遗文创产业、促进新业态与大学生就业创业融合发展,美术与设计学院与金湾区文化馆分别与2023年、2024年共同举办了“逐梦湾区 衣路繁华”2024珠海非遗传统文化元素现代时装设计展演以及“非遗传承 共享时尚”服装展,把传统的民间艺术元素运用到现代的服装设计中,受到了社会的广泛关注,为乡村振兴贡献力量。通过举办展览等相关活动,不但丰富了文化生活也增进了学术交流,从而营造更为浓厚的艺术与文化氛围。

院士讲座

教授讲座

校友助力

校友助力

2024年“非遗传承 共享时尚”服装展

发挥优势力量,培育学生综合素养

充分发挥专业优势,鼓励学生吸收多学科知识营养;充分发挥学科竞赛优势,注重理论联系实际,提升学生的综合素养;充分发挥校企合作的优势,深化产学研一体化协同育人人才培养模式改革,提升学生实践能力;充分发挥党建力量优势,丰富学生活动,加强沟通交流,培养学生的健康心态。

加强校企交流与合作,大力开拓学生视野;加强研讨课建设力度,增强学生思考能力;丰富课程类型,锻炼学生交流能力、合作能力;加强与企业合作力度,锻炼学生实践能力,为服务地方和基层做出贡献。美术设计与建筑学院连续三届各专业(方向)学生的毕业设计以“植入与重构——乡村振兴设计服务实践”为主题,秉承立足湾区,服务广东,面向区域经济社会发展需求,培养思想道德品质良好、专业基础扎实、富有创新精神、实践能力强、综合素质好的高层次应用型人才的宗旨,以学科专业的特色落实乡村振兴战略。视觉传达设计、动画两个专业的学生,从乡村公共空间的优化提升、乡村传统建筑的维护与利用、乡村公共服务设计、非遗文化元素的转化、乡村传统文化的动态呈现、乡村住宅提升改造、乡村生态旅游等方向,切入乡村改造,助力乡村文化振兴。力求学科专业与社会需求精准对接,在中国全面脱贫,人民进入生活小康的同时实现文化小康。

产教融合校企协调教学

实践调研

院长吴卫光介绍围绕乡村振兴创作的作品

非遗传承

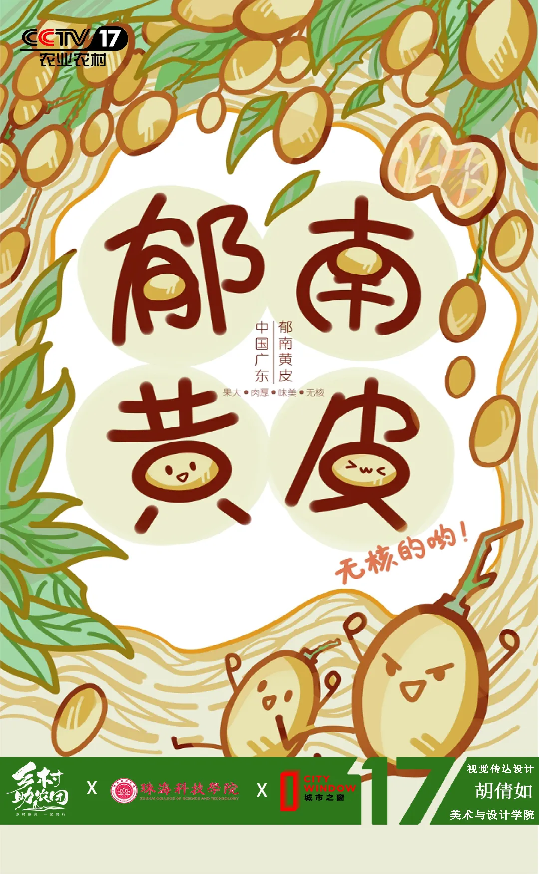

2024“土特产”推介活动——云浮市郁南无核黄皮专场暨“奋进百千万 共建新郁南”成果展示活动

学生作品

AI赋能教学,打造智慧教育新生态

学院积极开展 “AI赋能教学的基本技能培训”,参加各类“智慧教学平台使用”和“AI智慧课程建设”等专题会,并鼓励全院教师参与AI赋能教学改革,通过从教育理念转变到课程实践的落实,全面体现对技术时代的积极应对。通过开发AI融合的美术设计和建筑课程模块,如AI辅助设计、智能建模、VR场景设计等,丰富教学内容。学院推进AI+系列微专业的申报与建设,贴近科学前沿技术,满足行业需求。开展AI教育教学研究,探索适合建筑学科的AI教学模式和方法。

在AI赋能的背景下,美术与建筑教育以技术创新为核心,打造智能化、个性化的教学模式,重新定义艺术与设计的未来,倒灶智慧教育新生态。课程融合生成式AI、虚拟现实和参数化设计等前沿技术,为学生提供智能创作辅助,使其能够快速实现概念可视化,并在AI的实时反馈中优化构图、色彩与结构设计。通过元VR实验室,学生可以在虚拟空间中自由构建建筑模型,由AI模拟光影、材质及力学性能,加速从创意到落地的全流程。同时,我们借助AI大数据分析,AI模型研究城市和城市规划中的问题,带领学生参与实际工程项目,在科技与城市现实问题的交融中培养社会责任感。课程体系紧密对接行业变革,涵盖AIGC工具、智能城市规划等新兴领域,确保学生掌握“艺术+算法”的复合能力。在这里,AI不是替代创造力,而是解放重复劳动,让人更专注于原创性思考,培养能够引领未来美学趋势的跨学科创新人才。

能力培养

学院一直强调理论与实践的有机结合,坚持以校企合作引领教育改革创新,不断深化产教融合,构建了专门服务于艺术和设计业的专业群,致力于培养适应各产业发展需求,具有良好创意设计与制作能力,具有社会责任感、创新精神、国际视野和较强实践能力的高素质应用型艺术人才。

坚持以职业素质为核心,培养应用型人才的目标,注重专业化技能培养及实践动手能力的训练,从专业理论到职业素质教育贯穿于整个教学体系之中,依据职业岗位项目要求,将工作岗位任务分解落实到各个教学环节,形成阶梯式能力培养构架,依照基础与专业的难易程度,由浅入深,由理论到实践,循序渐进对课程体系进行重构。

就业升学

(一)就业情况

根据近年来毕业生就业数据显示:月薪水平大部分分布在5000元-8000元,收入较高者月薪可达10000以上。2024届动画专业、视觉传达设计、建筑学、城乡规划专业毕业生分别入职中国水电、中海油能、中林集团、腾讯公司等近25余家大型企业。坚持“走出去、引进来”的工作方针,以“访企拓岗”促进毕业生就业。面对严峻的就业形势,动员全院力量,积极推进学院毕业生就业服务工作,开展指导培训20余次,举办专场招聘学生提供超百个工作岗位,前往珠三角地区走访实习企业32家。

(二)升学情况

考取研究生和考公考编创历史新高,考取国内外研究生累计达51人,2024届动画专业、视觉传达设计、建筑学、城乡规划升学率达到25.31%。其中有深圳大学、广东工业大学、曼彻斯特建筑学院、宾夕法尼亚大学等,考公考编录取6人,录取三支一扶的3人,应征入伍的7人。

校友风采

张一巍,2011届毕业生,珠海机甲天下科技有限公司CEO,潮流积木品类开创者,作品被公立美术馆收藏,文创行业十年老兵,包豪斯国际设计协会终身会员,2016年度珠三角创意创新盛典“艺术与文化”冠军获得者,2021韩国K-DESIGNAWARD国际设计奖。

吴胜蓝,2014届毕业生,深圳光术传媒董事长、深圳市数字创意产业协会副会长、深圳市数字创意人才专门委员会常务副主任、深圳市文化创意行业协会理事、深圳市龙华区高层次人才促进会会员。2013年创办珠海纵向时代文化传播有限公司,后成立深圳光术传媒有限公司。光术旗下包括深圳光术传媒有限公司、深圳光术影业有限公司、深圳市集木文化发展有限公司。2021年参与筹备创立深圳市数字创意产业协会、力促数字创意人才专门委员会成立、参与制定数字创意产业人才培训、认定标准。 公司成立以来,服务客户超500家,参与出品制作影视广告作品300余部,服务客户包括:深圳市政府、深圳市南山区政府、深圳市宝安区政府、深圳市盐田区政府、深圳市龙华区政府、深圳市国资委、深圳人才集团、深圳腾讯集团、深圳赛格集团、深圳华为集团等知名企事业单位。

刘耕畅,2016届毕业生,2017年创办“勿忘初品”淘宝店铺,每月销售业绩为100万元,积极参与公益活动疫情期间还设计了公益款“口罩手机壳”并将经营所得捐赠给相关基金,以及为山区孩子捐赠儿童节礼物。并多家店铺被淘宝评为“爱心店铺”。积极参加社会各界电商创业者交流会相互分享经验,助力更多年轻人电商创意。他的故事也被南方都市报、新快报、淘宝站内先后报道。

何怡炜,2011届毕业生,现为华南理工大学在读博士,纽约城市大学访问学者,主要从事医疗建筑设计优化研究与华工本科毕设教学工作。在校期间,曾任建筑系青年志愿者协会秘书长。毕业后从事设计与动画相关工作;2013年赴美攻读硕士学位,期间作为设计助理与主创设计师任职与纽约当地事务Terragni architetti;2016年毕业后作为初级建筑师于TEN-Arquitectos任职; 2017年加入原硕士院校,从事绿色建筑课题研究与研究生教学工作;2018年回国于华南理工大学攻读博士学位。本科在校期间,在苍惠杉老师的指导下,毕业设计获第二届全国绿色建筑设计竞赛专业组一等奖;在美期间,曾获Branch Technology国际3D打印建筑设计竞赛最佳视觉奖、国际设计类学生奖、美国建筑奖等。

李业洁,2012届毕业生,现任广东中京国际建筑设计研究院主创建筑师、项目负责人。李业洁在校期间,曾担任建筑学系2010-2011两届青年志愿者协会秘书长,两次荣获国家励志奖学金,多次荣获一等奖学金、二等奖学金,2012年7月加入中国共产党,2021年8月取得国家一级注册建筑师职业资格证书。她在中京任职期间,带领设计团队完成了柬埔寨西港140米超高层办公楼、马来西亚别墅群、珠海深联电路板工业园等多项项目,获得建设方及社会各界的高度好评。

植大彬,2021届毕业生,2021年毕业后在珠海市建筑设计院工作,同年珠海市选派到茂名市电白区岭门镇乡村振兴工作至今。2023年被岭门镇人民政府聘任为岭门镇镇村规划师。植大彬在成为岭门镇镇村规划师后,为实现岭门镇“百千万工程”一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变,离不开科学专业的规划。充分发挥行业、专业优势,多次和单位到岭门镇“把脉支招”,对岭门镇的地域特征、产业现状、交通布局、建筑风格、历史传说以及民俗节庆等进行深入挖掘,岭门镇“百千万工程”的长、中、短期目标愈发清晰,发展规划有了清晰的路线图,建设的步伐不断加快。并在《新快报》新闻中受到特别报道。